私たちが普段買い物に利用する通貨。これは流通貨幣の略称で、決済のための価値交換媒体、とある。つまり「お金」のことだが原型で言えば、例えば、ミクロネシア・ヤップ島で見つかった石のお金「フェイ」や貝貨幣に当たる。

【通貨】

法律の定めによって一国内に流通する貨幣。

お金は媒体であって、交換・流通手段でもある。硬貨には金属が含まれるのでそのものに価値があるが、紙幣となると、そのものに価値はなく、”価値があるもの”として利用しているものになる。

貨幣は、商品やサービスの交換を円滑にするための媒体として機能し、価値尺度、交換・流通手段、価値貯蔵手段という3つの役割を持ちます。

冒頭のフェイ、貝貨幣のほか、米や絹など物々交換の時代もありましたが、より便利に交換するために、今の形に変わってきました。一方、流通する貨幣に変わるものとしては、1973年「ボランティア労力銀行」が始まったのが最初とされるようですが、地域経済の活性化やコミュニティの再構築を目的として、地域通貨も登場しました。

クレジットカードの歴史1は触れませんが、少し調べてみると新たな発見があります。

新たな「お金」と「もの」や「サービス」との交換方法

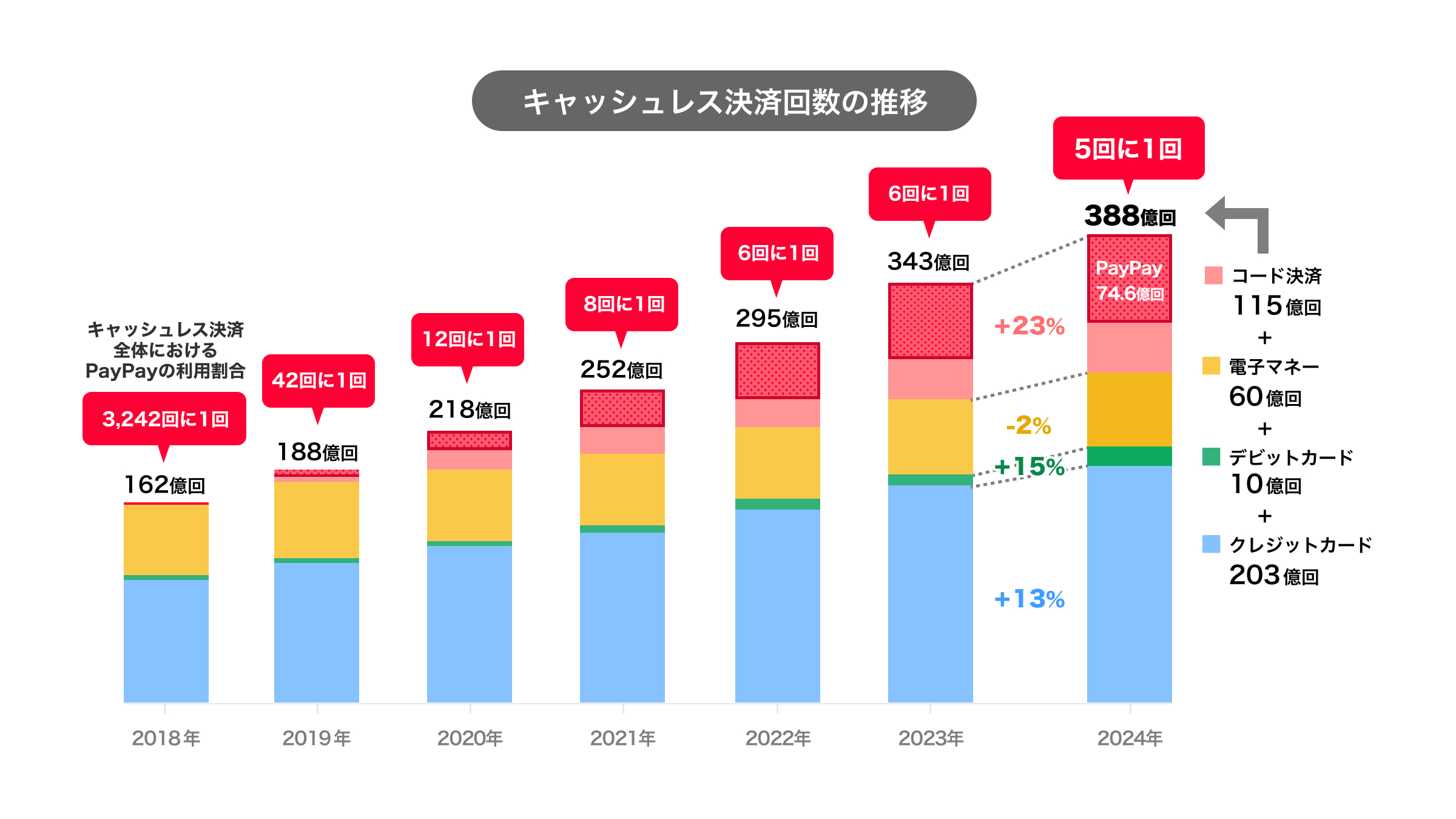

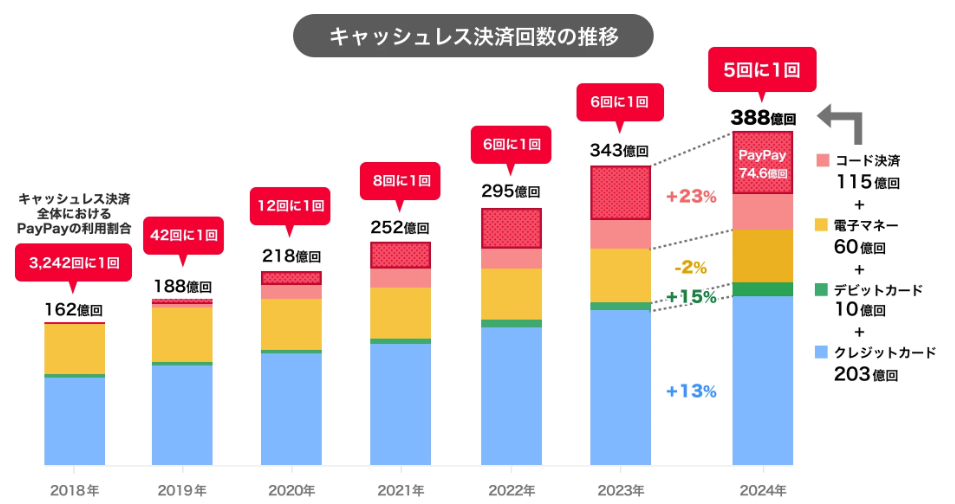

これまでいわゆる「お金」が流通していたものが、キャッシュレスに変わってきます。

日本初のQRコード決済サービスとしては、2002年にNTTドコモが日本コカ・コーラや伊藤忠商事と共同開発により「Cmode(シーモ)」が誕生し、2003年からサービスが開始されました(2011年3月31日にサービス終了)。

次に生まれたのは2018年10月5日、ソフトバンクグループとヤフー株式会社の共同出資で設立されたPayPay株式会社のQRコード決済サービスがメジャーとなっています。

2024年の決済回数はキャッシュレス決済全体の約5回に1回が「PayPay」と発表がありました。

「PayPay」決済の増加傾向は続くと思いますが、個人的には解約も見受けられるのと、近いうちに次世代の決済サービスの進出が始まってくるものと予想しています。

その次世代の決済方法として気になることがあります。その続きはまた今度書きたいと思います。

- 詳しく知りたい方は少し調べると”ダイナーズクラブ”のことが出てくるでしょう。興味深いのは、百貨店業を営んでいた丸井が「クレジット」(信用)という言葉を初めて使ったことで、すぐに見つかります。 ↩︎

生涯学習ランキング